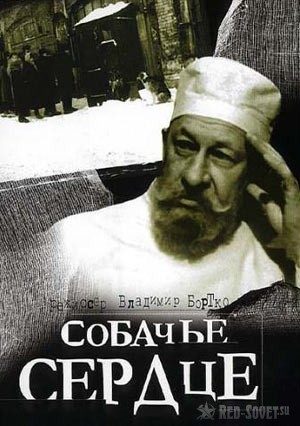

В 1925 году Михаил Афанасьевич Булгаков написал сатирико-фантастическую повесть «Собачье сердце». В 1988 году свет увидел одноименный фильм Владимира Владимировича Бортко.

Фильм для своего времени получился замечательный, а может, даже гениальный. По крайней мере, уровень его психологического «принятия» массами не измерен до сих пор – он чрезвычайно высок. Два поколения смотрит его, находит аналогии в жизни, сопереживает и ассоциирует себя и окружающих с героями картины. Потрясающая работа режиссера и актерского квартета: Евгения Евстигнеева, Бориса Плотникова, Романа Карцева и, конечно, Владимира Толоконникова создали эффект вовлечения поистине кумулятивный.

Куда же нас вовлекает классическая кинолента, вслед за литературной её основой?

На первый взгляд, всё просто и прозрачно.

Порывистый доктор Борменталь и благообразный профессор Преображенский на фоне отчаянно хулиганящего Шарикова и откровенно туповатого Швондера (который еще и явный еврей – да-да!) выглядят очень выигрышно. То есть, дуэт Шарикова-Швондера – герои отрицательные, а команда Преображенского – положительные. Плюс, умеренно страдающие статисты. Профессор же, умница и ученый, настоящий интеллигент, светлая голова и благородная личность, пострадал больше всех и едва смог вывернуться ко всеобщей радости.

Но, позвольте…

М.А. Булгаков – очень сложный автор. В «лобовой» сатире не замечен ни разу. Напротив, его творчество всегда наполнено настоящим лабиринтом аналогий, намеков и отсылок. И тут «Собачье сердце», которое подавляющим большинством общества воспринимается именно в лоб: дурак и сволочь против ума и благородства. Однако, так не бывает в повествованиях Булгакова, собственно, поэтому он и великий писатель.

Попробуем разобраться, что же нам хотел сообщить Михаил Афанасьевич и что нам сообщил В. Бортко, создавший идеальный «подстрочник» — крайняя редкость в истории экранизаций.

Начнем с краткого изложения истории, которую все или почти все хорошо помнят.

***

Москва. На дворе 1924 год. НЭП, отголоски военного коммунизма, который официально уже отменён, только что закончилась Гражданская война. Профессор Филипп Филиппович Преображенский подбирает на улице бродячего пса, серьезно ошпаренного горячей водой. Он отводит его в собственное роскошное жилище, где лечит и открамливает, снискав подлинное преклонение со стороны животного:

«Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.»

Попутно из бесед с обслугой становится ясно, что в шикарный дом вселилось домоправление, явно прибывшее из иной, пролетарской реальности и в привычный контекст не вписывается. Уплотнения квартир, новые жильцы, заседания домкома с хоровым пением, активные попытки привлечь «старорежимную публику» к общественной деятельности в революционном понимании.

Далее следует вроде бы фоновые (но весьма и весьма важные!) зарисовки из жизни профессора и его окружения. Преображенский – видный ученый, хирург, физиолог, специалист по евгенике и омоложению. Последним он зарабатывает на жизнь, проводя операции для состоятельных клиентов частным образом.

Кроме того, Филипп Филиппович практичен, умен и, как обычно говорят: твердо стоит на земле. Умеет работать, умеет отдыхать, любит хорошо покушать и выпить, буквально исполнен житейского опыта. В этой части произведения профессор снабжает читателей уникальным количеством философских максим бытового свойства., которые ныне разобраны на цитаты.

Пса нарекли Шариком. Оказалось, что подобрал его доктор не из простого гуманизма, а с целью совершенно практичной: ему нужно подопытное животное для научного эксперимента – обычное дело. Собственно, поэтому его пришлось и подлечить и подкормить – для чистого опыта собака должна быть здоровой.

Опыт опасный – животному имплантируют гипофиз человека, недавно погибшего в распивочной «Стоп-сигнал» люмпена и алкоголика Клима Чугункина. Преображенский уверен, что пес умрет, не выдержав операции. Как он сам говорит ассистенту И.А. Борменталю:

«Иван Арнольдович, самый важный момент — когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету.»

Однако Шарик выжил. И не просто выжил, а стал на глазах превращаться в человека. И превратился таки! Чем вызвал настоящий фурор в научном сообществе. После первой эйфории выяснилось, что этот малорослый, какой-то монголоидно-уродливый человечек обладает уникальным набором качеств: хам, тупица, дебошир, склонен к распутству, алкоголизму и, что ужасно, на дух не переносит котов. При этом: подл, хитер и аморален начисто.

Приведя профессора своими выходками в предынфарктное состояние, снюхивается с «классово близким» председателем домкома Швондером и выбирает невозможного идиотизма имя: Полиграф Полиграфович Шариков. Начинается конфликт интересов и мировоззрений между Шариковым и Преображенским, которому активно сочувствует ассистент Борменталь.

Дело доходит до прямого доноса на профессора при содействии председателя домкома. Донос попадает в руки некоего высокого покровителя в руководстве большевиков, который сдает шариковскую инициативу Преображенскому. Когда Шариков возвращается домой с работы (трудоустроен в подотдел очистки от бродячих животных) и предъявляет права на жилплощадь, завязывается скандал, переросший в драку. В ходе ее Шариков убит, задушен доктором Борменталем. После чего Шарикову делают обратную имплантацию собачьего гипофиза, что обращает человека в исходное животное состояние.

Именно этот маневр помогает скрыть убийство от органов правопорядка. Счастливый финал.

Такова фабула.

***

Кажется, невозможно не сочувствовать интеллигентному профессору, когда ему пришлось столкнуться с таким чудовищным испытанием в лице гибрида собаки и бывшего мелкого уголовника!

Но Булгаков не был бы Булгаковым, когда бы все было так просто.

Рассмотрим же подноготную этой, всем прекрасно известной, истории.

Во-первых, сама собой всплывает прямая аналогия с романом Мэри Шелли 1816 года «Франкенштейн или современный Прометей». Доктор Франкенштейн оживляет мертвое тело, собранное из нескольких разрозненных трупов, и потом вынужден сосуществовать и бороться с собственным порождением. Фигура Виктора Франкенштейна далеко не однозначна и положительным героем его назвать трудно. Равно как и созданный монстр вызывает не только отвращение, но и вполне оправданное сочувствие.

Во-вторых, в самом «Собачьем сердце» напрямую поднят вопрос ответственности, поднят совершенно неприкрыто. Т.е., профессор является косвенным соучастником и первопричиной всех безобразий Шарикова. В самом деле, не будь его опыта, не было бы никаких проблем и не пришлось бы их решать стол кардинально – путем убийства. Конечно, «исходный материал» — бродячая собака, неминуемо погибла бы от полученных увечий, но вопрос не в этом, а, как уже говорилось – в ответственности.

Таким образом, постановка этого простейшего вопроса морали разом изменяет картину. Шариков из дурака и паразита превращается в жертву. Не все так однозначно, но расплачиваться по самому высокому счету пришлось именно ему, будучи уже не псом, а человеком.

Тем не менее, выходит так, что симпатии публики неожиданно оказываются на стороне профессора, а Шариков стал именем нарицательным – синонимом низкого, глупого подлеца. Либеральные круги ассоциируют его с пролетарием, точнее «пролетарием» в кавычках – обобщенной метафорой «восставшего хама» — носителя Революции. Элитный Калабуховский дом стал метафорой дореволюционной России, Преображенский и Борменталь – «лучшими людьми Империи», столкнувшимися с тем самым «восставшим хамом».

Нет сомнений, сатира Булгакова была направлена именно на эту злободневную тему: Россия после Гражданской войны, столкновение старого и нового мира, которое без сомнений вызывало и массу эксцессов, и прямое непонимание двух неравновесных по численности групп населения. В этом контексте, конечно, либеральная расшифровка абсолютно верна. И Шариков – пролетарий и Преображенский – интеллигент, и, даже, Калабуховский дом – Россия периода решительного переформатирования.

Ситуация в 1988 году – в момент выхода картины в свет, была такова, что зритель сразу ставил себя на место Страдающего Профессора. Уж в позднем СССР 100% взрослой публики имело поголовное образование с рекордным в мире количеством обладателей высшего образования высшего класса! Полки в домах ломились от книг и, конечно, ассоциироваться с Шариковым не хотел никто.

Теперь ситуация изменилась, но инерция художественного восприятия сильна. «Шариков» — имя нарицательное, воспринимаемое за оскорбление. Современный интернет переполнен образцами визуально-текстологического творчества под названием «демотиватор». Шариков несет очередную чушь, а Преображенский закрывает лицо рукой, совершенно обалдев от очередного «креатива».

Но, повторим в третий раз: не всё так просто.

Обратимся теперь от общих рассуждений к телу повествования и попробуем разобраться с подлинными личностями главных героев, а так же, главного антигероя.

***

Надо сделать оговорку: в «Собачьем сердце» совсем по-кафкиански нет положительных героев. Есть более или менее отвратительные. По крайней мере, среди центральных персонажей.

Таков тезис.

Теперь, доказательства.

Начнем с самого начала – с появления Шарика в Калабуховском доме.

Вот профессор приводит пса в квартиру. Куда же он попадает?

Филипп Филиппович пользует весьма специфический контингент: состоятельных предпринимателей – нэпманов, которые только и имеют средства на дорогостоящие операции у светила с мировым именем. Это уже упоминавшееся омоложение и практика несколько иного рода. Вот что удалось подслушать Шарику в приемной светила:

«— Господа! — возмущенно кричал Филипп Филиппович, — Нельзя же так! Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

— Четырнадцать, профессор… Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

— Да ведь я же не юрист, голубчик… Ну, подождите два года и женитесь на ней.

— Женат я, профессор.

— Ах, господа, господа!»

Мы имеем дело с планированием аборта. Заметьте: незаконного аборта. А заодно с фактом педофилии – крайне гнусного преступления. Но, доктор, по собственному выражению, «не юрист», хоть и осуждает.

Омоложением интересуются не менее интересные персоны.

Вот некий престарелый фрукт, он озабочен восстановлением потенции, растраченной, по всей видимости, на вдумчивое распутство.

«Как сон, голубчик?

— Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неописуемо, — конфузливо заговорил посетитель. — Пароль д’оннер — 25 лет ничего подобного, — субьект взялся за пуговицу брюк, — верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы — кудесник. …

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субьект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

— Вы, однако, смотрите, — предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, — все-таки, смотрите, не злоупотребляйте!»

«Фрукт» с полным карманом порнографических открыток – это, конечно, ничего. Тем более, что профессор честно предупреждает не злоупотреблять. Деньги-то на хлеб добывать надо! Отработка адамовой кары, что уж тут…

Вот еще пациент: увядшая мадам 51 года от роду, хочет привязать к себе некоего Морица:

«- Клянусь богом! — Говорила дама и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках, — я знаю — это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод. — Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок.»

Профессор вшивает ей яичники обезьяны за 500 рублей, а пес делает законный вывод:

«Похабная квартирка».

Преображенский от этой публики не в восторге – разговаривает сухо, сугубо профессионально, зачастую явно фраппирован. Однако работа есть работа…

Это все к чему? Ну, человек делает что умеет и берет за это деньги – что тут такого?

А вот что: дело в культурном контексте. Будущее разумное существо зарождается в таком вот окружении. Надо же понимать, что сам ученый признает в Шарикове:

— во-первых, человека в полном смысле слова;

— во-вторых, «существо умственно слабое, стоящее на низшей ступени развития».

В самом деле, вчерашний пёс, человек нескольких дней от роду вряд ли будет стоять на какой-то иной ступени развития. Как известно, бытие определяет сознание, а человек – существо социальное, именно социум формирует его, как личность. А тут, простите: развратники и укрывание педофила – статья 166 УК РСФСР – до 3 лет лишения свободы. Вот такой социум. Не удивительно, что на низшем этапе развития Шариков оказался столь аморальным типом – обстановка и личный пример располагали.

Конечно, Шариков имел «дурную наследственность» в виде генетического материала Клима Чугункина. Но, позвольте! Производить незаконный аборт, скрывать серьезное преступление, пользовать развратников в промышленных масштабах – это ничего страшного? Почему в исполнении интеллигента столь неблаговидное поведение извинительно, а нести чушь, гонять котов, хамить и щипать служанку в темноте в исполнении «пролетария» заслуживает выраженного неодобрения? Потому что интеллигент хорошо одет, гладко разговаривает, не выражается «по матушке» и грамотно употребляет водку? Двойные стандарты, однако.

Между тем, Михаил Афанасьевич продолжает срывать покровы с современной ему интеллигенции. Причем, почти прямым текстом, безо всякой «эзоповой фени».

Обратим внимание на потрясающе сильную сцену: вечер трудного дня, ужин в профессорской столовой. Многие знают диалог между Филиппом Филипповичем и Иваном Арнольдовичем близко к тесту. Здесь профессор раскрывается в полной мере.

Начинается все с милых мудростей пожилого человека с приличным житейским багажом:

«- Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими».

С последней частью утверждения можно не соглашаться или соглашаться. А вот первая весьма показательна. Какова формулировка: «недорезанные большевиками помещики»?! Представитель третьего сословия дворян недолюбливает откровенно. При этом, большевиков профессор не жалует тоже:

«-не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.

— Гм… Да ведь других нет.

— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «правду», — теряли в весе.

— Гм… — С интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

— Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.»

Вам не кажется, что это отдает шизофренией? Получается. Что власть помещиков была не хороша, не хороша и власть ее сменившая. А кто тогда хорош? Каковы реальные альтернативы? Или чем похуже это попахивает? Обычным шкурничеством? Он-то сам интеллигент, то есть, резать помещиков большевикам было можно – иное сословие, да-с! Задевать же лично его (даже не «резать» — задевать!) нельзя ни в коем случае, в чем мы убедимся ниже.

«Глухой, смягченный потолками и коврами, хорал донесся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.

— Зинуша, что это такое значит?

— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, — ответила Зина.

— Опять! — Горестно воскликнул Филипп Филиппович, — ну, теперь стало быть, пошло, пропал калабуховский дом. Придется уезжать, но куда спрашивается. Все будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.»

То есть, пока дело касалось презираемых помещиков – всё было нормально. Но как только лично его профессорский комфорт (да-да! Не жизнь, просто комфорт!) оказался под угрозой – взрыв возмущения. И сколько презрения! А за что? Люди поют хором – почтенное со времен Древней Греции занятие. Поют, надо думать, не очень здорово, громко и в «необорудованном помещении». Так надо думать, что для регулярного посещения Большого театра у презираемых пролетариев нет достаточных средств. 1924 год – большинство из них только вчера город увидели, уж какой там театр! Но люди к культуре и саморазвитию тянутся. Однако тяга к культуре, к саморазвитию уважения не вызывают, а вызывает бурю негативных страстей. Какой-то в этом есть неутонченный социал-шовинизм!

«- Разруха, Филипп Филиппович.

Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, — нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это — мираж, дым, фикция… Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. …»

Любимая фраза отечественной интеллигенции! Разруха не в клозетах, а в головах! Конечно, если мочиться мимо унитаза в клозете наступит разруха – очень тонкое наблюдение. Но какой же надо быть, простите, сволочью (!), чтобы через два года после окончания Гражданской войны, которая последовала сразу после Первой мировой, составив 8 лет почти непрерывного разорения хозяйства, говорить про разруху: «мираж, дым, фикция»?!

Если предположить, что профессора заботит целостность собственного клозета – тогда, конечно, разруха имела место только в головах. Страна же за пределами элитного «толчка» была погружена в самую натуральную, неиллюзорную, фактическую разруху, с коей, как могли, боролись те самые «баритоны»-большевики, коих презирает Филипп Филиппович.

Ведь он их именно презирает. Пусть в полемическом запале, но презрение сквозит внерациональное, не имеющее логических объяснений. Это почти ненависть даже не к другой нации или расе – к иному биологическому виду. Вот послушайте:

«…-Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более — людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!»

Во-первых, о судьбах «каких-то испанских оборванцев» думать не стоит – зачем? Есть мнение, что спустя 14 лет советские интернационалисты в той самой Испании с восторгом послушали бы такую аргументацию.

Во-вторых, люди, «отставшие в развитии от европейцев на 200 лет», которые не совсем уверенно застегивают штаны – это русские люди. Единокровные братья профессора. Те самые, которые гарантировали прибавочный продукт, на коем профессор – сын кафедрального протоиерея, смог получить блестящее образование и догнать европейцев. И именно то, что эти отсталые люди работали без всяких отпусков по 12-14 часов в день, не имея доступа к учебе, под гнетом выкупных платежей, именно это и является причиной их отсталости. Вполне материальной причиной неодолимой силы. Когда же они попробовали «поднять голову» на уровень чуть выше плинтуса, последовал возмущенный вой профессора Преображенского.

Внимание, вопрос: что сделал лично профессор, чтобы как-то облагородить своих сограждан, которым не повезло с происхождением? Судя по поведению: ничего. Но негативных эмоций просто шквал. И, конечно, универсальный рецепт:

«- Городовой! — Кричал Филипп Филиппович. … Городовой! Это и только это. И совершенно неважно — будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов!»

Вновь пахнуло шизофренией, извольте видеть: большевики – это зло, по мнению профессора. Но городовой, даже в красном кепи, вполне подойдет. Главное, чтобы вокальные порывы каждого гражданина были умерены посредством личного государственного надзора за каждым. Государство-то большевистское, большевики у него под боком упражняются в вокале, но они же должны приставить к самим себе городового, который заставит их прекратить саморазвитие, и вернет к трамвайным путям и метле.

Первый праздник советской милиции на Дворцовой площади. Участники готовятся сжечь чучело «царского» городового. Петроград, 1922 год.

Первый праздник советской милиции на Дворцовой площади. Участники готовятся сжечь чучело «царского» городового. Петроград, 1922 год.

Женская милиция в Петрограде. 1919 год.

При этом главой ранее профессор Преображенский изрек еще одну мудрую мысль, очень любимую интеллигенцией:

«- …Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный или даже коричневый!»

Да-с, очень хорошая демонстрация твердости убеждений и связности мышления, столь необходимой ученому. Начало 2 главы – ласка и террором ничего поделать нельзя, конец 3 главы – каждому приставить городового! Это, в самом деле, некогерентное мышление, или двойная мораль «белого зулуса», когда украсть корову у соседа – хорошо, а когда ее украли у тебя – ужас и грех?

Заметьте, никаких недомолвок Булгаков не позволяет – все цитаты принадлежат Филиппу Филипповичу! Но такова сила интеллигентского ореола, такова презумпция правоты специалиста, который априорно считается экспертом в любом другом участке человеческой деятельности, помимо своей собственной профессии – что ничего с благолепным имиджем профессора не делается. Всего-то стоит говорить складно и уметь пользоваться столовыми приборами.

Впрочем, личность Филиппа Филипповича раскрывается во всю немалую ширь в ходе разговора, а точнее, перепалки с представителями домкома, кои пришли предложить добровольное уплотнение профессорской квартиры. Подчеркиваю: в добровольном порядке.

Профессор отчаянно издевается над неотесанным мужичьем и одной барышней «переодетой мужчиной», перебивает их через слово, например:

«- Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, — вот по какому делу…

— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, — во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.»

После чего прибегает к такому благородному и достойному настоящего интеллигента методу как обращение к «крыше» — некоему видному представителю партии по имени Петр Александрович, которого Преображенский оперирует. Функционер знатно «оттянул» Швондера по телефону, после чего профессор сделался вальяжен. Когда товарищ Вяземская предложила купить благотворительных журналов по 50 копеек в пользу голодающих детей Германии. Филипп Филиппович отказывается, да как! Обратите внимание на тон:

«- … Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

…

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— Жалеете по полтиннику?

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.»

Отбрил, так отбрил! Просто молодец! Детей жалею, но 50 копеек не дам. Почему? А не охота. И точка.

Напомним: 1924 год, Германия публично «высечена» во время Версальской мирной конференции по окончании Первой Мировой. В стране установлен режим Веймарской республики, попавший под обязательства контрибуций такого масштаба, что выплатить их не представляется возможным. Экономическая ситуация такова, что люди, в том числе дети, голодают и умирают с голодухи самым непосредственным образом. Чудовищная инфляция, безработица за всякими мыслимыми пределами, масса беспризорников, оставшихся после потерь войны. Но профессору это все равно. Он собирается обедать, о чем мы писали несколько выше.

Когда же товарищ Вяземская, напрасно движимая желанием усовестить научное светило мировой величины, упрекает его в ненависти к пролетариату, профессор отвечает коротко и ёмко:

«- Да, я не люблю пролетариат».

Красиво, правда?

Шарик даже подумал, что хозяин «мировой деляга» и «может зарабатывать деньги на митингах».

Но, вдумаемся. Здравый смысл и Всероссийская Перепись 1897 года подсказывает любому: пролетариат (промышленный и сельский) составляет до 80% населения. Выходит, гуманист, либерал и интеллигент, к тому же – врач, не моргнув глазом, расписывается, в том, что не любит почти всё население собственной страны? Господь с ними, с немецкими детьми и испанскими оборванцами – речь о согражданах. Если учесть, что необразованных и костных помещиков он не любит тоже, выходит впечатляющий результат: 81-81.5% народа российского профессору не угодили.

Если округлить, а цифра 81% это позволяет, гуманный профессор ненавидит весь российский народ за редким изъятием. Изъятие это конкретно поименовано: буржуй Саблин, сахарозаводчик Полозов (соседи по элитной жилплощади), доктор Борменталь (коллега, ученик с приличным происхождением – сын судебного следователя), швейцар Федор, кухарка Дарья и горничная Зина (обслуга, помнящая свое место), и, конечно, состоятельные пациенты, в числе которых имеется один крупный деятель партии большевиков! Не известно, какой уровень симпатии испытывает к ним профессор, но, в любом случае – это приемлемые члены общества.

Как же непросто жить в стране, народ которой ты ненавидишь по собственному признанию!

Итак, в самом начале Булгаков обрисовал личность профессора крупными мазками такой яркости, что надо иметь чрезвычайную выборочность зрения и специфически суженный кругозор, чтобы углядеть в нем положительного персонажа!

Однако хватит о личности нашего «протагониста», обратимся к столкновению Филиппа Филипповича и Полиграфа Полиграфовича.

***

Итак, пёс Шарик под искусным скальпелем Преображенского обратился в человека и начал жить в новом качестве. Шел январь 1925 года, когда выяснилось, что новый сосед – не сахар.

«Глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о палку стула. В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.»

Ученый муж только теперь задумался о деле рук своих, отстранившись от дел, изучал историю того, кто выступил невольным донором гипофиза. Клим Григорьевич Чугункин – три судимости, алкоголизм и далее по тексту. Это представляется весьма важным моментом в понимании всего массива текста и смыслового посыла повести, на чем остановимся позже.

П.П. Шариков хамоват… да что там – настоящее быдло!

«Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

— Спанье на полатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете! Там женщины.

Лицо человека потемнело, и губы оттопырились.

— Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши.»

Вспомним, однако, никем не опровергнутый тезис: бытие определяет сознание.

В повести нет и намека, чтобы кто-то занимался воспитанием нового человека. Его изрядно шпыняют – это факт. Шпыняют за дело, оно конечно… а как же быть прикажете с утверждением насчет террора, который не метод? Конечно, инициативу швейцара поучить того кулаком в ухо Филипп Филиппович отверг, но о ласке, как единственном способе обращения» профессор более не вспоминает.

Личный пример самого хозяина квартиры к возрастанию «новой, чрезвычайно развитой психической личности» не располагает. Хамства в адрес прислуги мы от Преображенского не видели, но товарища Вяземскую профессор унизил публично, хоть и без единого неконвенционного выражения. Старушку, что пришла «собачку говорящую посмотреть», Филипп Филиппович вышвырнул из квартиры: «Сию минуту из кухни вон!»

Откуда же существу, чей возраст в человеческом качестве равняется двум неделям, знать, каким женщинам можно хамить, а каким нет? Воспитанием же, повторимся, никто себя не утруждает.

Впрочем, не правда! Развитием Шарикова занялся такой видный педагог, как домком, еврей и большевик Швондер. Ничего умнее не придумал, как выделить для развития гражданина, не читавшего ничего, кроме вывесок на улице, «Переписку Энгельса с Каутским». Узнав такое, профессор приходит в ступор.

«…В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона…»»

То есть, профессор, в буквальном смысле, породивший новое человеческое существо, не догадался дать ему подходящего чтения! Даже не думал, не услыхав о Каутском! Как прикажете понимать такое поведение? Обязанность воспитывать Шарикова в куда большей степени лежит на Филиппе Филипповиче, нежели на Швондере. Его обязанность и, жирным курсивом: ответственность. Та самая ответственность, которой профессор и знать не желает.

Ведь он не пытается развить личность подопечного. Не считать же воспитанием сию сцену:

«Я вижу, как вы развились после Каутского, — визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. … — Сегодняшний случай это показывает как нельзя лучше!.. Вы стоите на самой низшей ступени развития, — … — вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, а вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать советы космического масштаба и комической же глупости о том, как надо все поделить, и вы в то же время, наглотались зубного порошку!..»

Шарикову кто-то объяснил, что Каутский врет, а Энгельс не прав? Намекнул, что начать бы лучше с Жюля Верна или Даниеля Дефо? Сообщил, что вполне понять Маркса (и Энгельса) не усвоив «Науку логики» Гегеля не вполне возможно? Никак нет! На него принялись орать, скача вокруг, хлопать по столу и попрекать поеданием зубного порошку.

Смотреть эту сцену в кино было забавно. А если подумать и поставить себя на место Шарикова – забавного мало. Например, вас заставили выйти на работу, в которой вы решительный ноль, а начальники принялись незамедлительно орать и обзывать тупицей – как вам такая аналогия? А ведь Шарикова насильно определили отнюдь не на новую работу – в новую жизнь – испытание иного порядка сложности. И ни малейшей поддержки от «родителя». Должен Шариков испытывать благодарность к такому персонажу?

Читаем:

«— Да что вы все… То не плевать. То не кури. Туда не ходи… Что ж это на самом деле. Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?! И насчет «папаши» — это вы напрасно. Разве я вас просил мне операцию делать? — человек возмущенно лаял. — Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человечек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею права предъявить!

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип», — пролетело у него в голове.

— Как-с,- прищуриваясь, спросил он, — вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал!..

— Да что вы все попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А ежели бы я у вас помер под ножиком? Вы что на это выразите, товарищ?

— Филипп Филиппович! — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович. — Я вам не товарищ! Это чудовищно! «Кошмар, кошмар», — подумалось ему».

Хоть слово неправды есть в спиче Шарикова? Конечно, целый университетский профессор и светило мировой величины, Шарикову не товарищ – в этом явная ошибка. Но в остальном! Не будем забывать, что пёс предполагался на убой: «…пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету». Шарик выжил чудом, в силу собственного здоровья и стечения обстоятельств. Никакой прямой заслуги в спасении пса и обращении его человеком у профессора нет – это случайность, что сам профессор и признает.

Так за что быть благодарным такому «родителю»? Мало того, что едва не укокошил, так еще и вздохнуть не даёт, подменяя воспитание форменным психическим террором.

Ничего удивительно в том, что «формирующееся, слабое в умственном отношении существо» пустилось во все тяжкие. Ведь ни ласки, как главного метода воздействия, что декларировалось с пафосом, ни обучения, ни воспитания – ничего. Вместо этого, очень нехороший личный пример: двойная мораль, двойные стандарты, утонченное хамство и презрение к окружающим.

Шариков безобразничает, портит отношения с соседями, ломает кран, учинив потоп, что привело к срыву рабочего дня, напивается в квартире с какими-то люмпенами, которые свистнули шляпу, подарочную тросточку и пепельницу, сам крадет 20 рублей. Несколько дней в таком режиме и тонкие интеллигенты ломаются.

И.А. Борменталь предлагает Шарикова извести, накормив мышьяком.

За что?

За то, что по собственному наблюдению (в третий раз): «формирующееся, слабое в умственном отношении существо» отвратительно себя ведет? При таком устройстве психики и морали любой социум был бы обречен на самоуничтожение. Но, вместо того, чтобы использовать университетское образование, формировать нового человека (он же «формирующееся существо»!) – мышьяк. По причине нарушения комфортного быта. Получите и распишитесь.

Преображенский в ужасе!

Он выдает еще одну фразу, милую сердцу либерального интеллигента:

«…бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите… Я — московский студент, а не Шариков».

Очень благородно.

Но возьмём труд ознакомиться с пространной цитатою:

«— И не соблазняйте, даже и не говорите, — профессор заходил по комнате, закачав дымные волны, — и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами на «принимая во внимание происхождение» отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у нас нет подходящего происхождения, мой дорогой?

— Какой там черт… Отец был судебным следователем в Вильно, — горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.

— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее ее и представить ничего себе нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси. «От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей…» Вот, черт ее возьми.

— Филипп Филиппович, вы — величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукиного сына… Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!

— Тем более не пойду на это, — задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.

— Да почему?

— Потому что вы-то ведь не величина мирового значения?

— Где уж…

— Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите… Я — московский студент, а не Шариков».

Внимательный читатель не может не обратить внимания на мотивацию отказа от убийства.

Заповедь номер 6:«Не убий» останавливает профессора? Отвращение к любому виду террора над живым существом, на какой бы ступени развития оно ни стояло? Никак нет! Он боится катастрофы! Лишение жизни – это вам не педофила укрывать и не абортировать подпольно. Никаких других оснований под профессорским вето в тексте нет!

При этом и сам благороднейший Филипп Филиппович подумывал о ликвидации. Подумывал, чего уж там… Шариков и Борменталь в цирке после знаменитой сцены обеда, где Полиграф советовал «всё взять и поделить», а профессор в это время:

«В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

— Ей-богу, я, кажется, решусь».

Чего стоит после этого морализаторство профессора?

«Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками»

Исходя из текста понятно, что не само убийство претит Преображенскому, а неизбежность наказания.

На подобном фоне выходки Шарикова выглядят невинно, как шалости детсадовца. Читателю не оставляют места для сомнений: Шариков докторский дуэт не слишком полюбил. Но планировал ли он убийство? Нет. Бывший пёс, бывший уголовник Клим Григорьевич Чугункин оказывается в главном моральнее двух людей с университетским образованием. Жуткое быдло, хам и дурак не додумывается ликвидировать ни Борменталя, ни Преображенского. А вот они – очень даже.

Конечно, «я тебя породил, я тебя и убью» — кто станет переживать из-за какого-то сукина сына? То есть, профессор и доктор считает возможным решать судьбу человека. Да-да, именно человека:

«Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце».

Одновременно, не ударив высокоученым пальцем о палец для исправления ситуации, Филипп Филиппович смет делать следующий вывод:

«…человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!»

Виной этому наследственность, по мнению Преображенского. Гипофиз Клима Чугункина дал вот такой результат – с самым паршивым сердцем в природе. Какое там воспитание, дорогой читатель! Оказывается, человек – это не воспитание, не отражение социальной среды, а наследственность!!!

Где-то доводилась читать и слышать нечто подобное… Ах, да! У Гитлера! Помните, насчет неполноценных рас? Зачем их воспитывать? Их надо уничтожать или использовать, пока сами не передохнут! Закономерный результат подобной логики. Банальный социальный расизм. Впрочем, в первой части эту свою черту Филипп Филиппович раскрыл от и до.

Как показывает ход событий, отсрочку Шариков получил ненадолго.

Конечно, в финале бывший пёс поступает куда как некрасиво, настрочив подложный донос, куда следует. Можно думать, что Борменталь просто спасал обожаемого учителя — каждому интеллигенту известно, что после доноса в СССР немедленно расстреливали.

Чушь, дорогой читатель!

В 1925 году к смертной казни за контрреволюционные и другие особо опасные преступления в нашей стране приговорили 2433 человека. Один донос, да еще идиотский, не грозил последствиями даже в героическом 1937 году, не говоря уж о 1925-ом! (Земсков В.Н. О масштабах политических репрессий в СССР. http://istmat.info/node/19968) Тем более, с такой прочной крышей в верхушке партии!

«— Да что такое, в самом деле? Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть.

— Убирайтесь из квартиры, — задушенно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филипп Филипповичу обкусанный, с нестерпимым собачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталя упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней распростертый и хрипящий, лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой»

Самозащита, скажет «адвокат дьявола» — все-таки револьвер – не шутка. Но развитие событий говорит о явном превышении меры самообороны. Если Борменталь помещался на груди Шарикова и душил того подушкой, значит, противник был обезоружен, надежно обездвижен и не представлял угрозы в виду физического (и численного) превосходства другой стороны.

За это всегда полагался тюремный срок – поинтересуйтесь соответствующей статьей УК РСФСР, которая в этом отношении будет мало различаться с УК РФ.

Ловкие ученые, однако, вывернулись, проведя обратную операцию.

***

Каков же итог нашего многословного разбора?

Филипп Филиппович Преображенский – это Виктор Франкенштейн русской литературы.

Да, он настоящий интеллигент. Тот самый, о котором Ленин задорно сообщил, что он не мозг нации, а её говно. Крайне точная метафора Булгакова, который наблюдал ту интеллигенцию в исторической динамике.

Сперва они были недовольны царём и помещиками – тупыми, тёмными, феодальными, костными. Почитывали Маркса, водили дружбу с народниками, не включаясь, однако, в активную революционную борьбу.

После – приветствовали Февральскую революцию, тех царей и помещиков свергшую.

И редкий интеллигент такого сорта потрудился хотя бы примерно прикинуть: что будет после падения монархии?

Отмечу: устранение монархии, последующее свержение Февральского режима –прогрессивный результат развития исторического процесса от 1825 года начиная. Пока речь не об этом, а о модусе поведения интеллигентов, коих призван символизировать профессор Преображенский.

Итак, развал страны и приход к власти либеральных политических кругов из числа сторонников буржуазной республики привел к коллапсу, развалу страны и последовавшей Гражданской войне. И колоссальная вина за это лежит именно на интеллигенции, которая, как интеллектуальный авангард общества, создала необходимый информационно-идеологический фон.

Что мы видим сразу после развала?

Интеллигенция начинает дружно и громко стонать на тему, как все плохо! Хотели-то как лучше! Народ только подкачал – ничего не поняли в благородном замысле, изгадив светлую идею. А как же! На 200 лет отстали от европейцев, штаны плохо завязывают.

Т.е. налицо решительное одобрение «острого эксперимента» и, по результатам, не менее решительное устранение от ответственности.

Правда, похоже на сюжет «Собачьего сердца»?

Ведь кто такой профессор Преображенский?

Классный спец в своей области. При этом, абсолютно неумный человек во всех иных областях, кроме личного комфорта. Бессвязность мышления, чрезвычайно гибкая мораль, проблесковая совесть. Что выражается как в чудовищном социальном презрении, прямом укрывательстве и потакании преступникам – лишь бы платили деньги.

Еще профессор в качестве побочного продукта своей деятельности внезапно создал человека из собаки, чего не ожидал и не желал. После этого он начисто отказывается отвечать за созданную личность, развивать ее и воспитывать, что есть прямая обязанность любого творца.

Зато у профессора хватает совести и ума, чтобы заклеймить собственное творение обладателем «самого паршивого сердца в природе», фактически отказав тому, как в праве на развитие, так и в праве на жизнь.

Единственный, кто вызывает сочувствие в числе главных героев – это сам Шариков. Крайне не симпатичная персона, но… Филипп Филиппович, целиком и полностью ответственный и за последовавшие за опытом события и за саму личность Шарикова, всего лишь приватно укоряет самого себя:

«Так вот вам как другу, сообщу по секрету, – конечно, я знаю, вы не станете срамить меня – старый осёл Преображенский нарвался на этой операции, как третьекурсник. … Если бы кто-нибудь, … – я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять! … Моё открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош…»

Шариков же за собственные типичные качества лишился жизни (как человек), а конкретно, человеческого разума. Мечта всех социальных дарвинистов! Вот бы можно было разных пролетариев прооперировать! Чик – и готово! Был человек, с которым надо возиться, который имеет какие-то там права и, что ужасно, способен на этих правах настаивать («на шести аршинах сидел и буду сидеть!»), а вот уже и нет человека – есть животное, у коего никаких прав.

В душераздирающей сцене попойки учителя и ученика, профессор под коньячок сознаётся в чудовищной вещи, которую публика обычно пропускает в виду общего умиления:

«Можно привить гипофиз Спинозы или ещё какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высокостоящего.»

Учёный доктор, дававший клятву Гиппократа, допускает возможность того, что определяющие качества человека даются ему по наследству, что они врожденные. Генетический Спиноза (родился он, или был «изготовлен») – всегда Спиноза. Ну а Клим Чугункин – Шариков Полиграф Полиграфович, как его не воспитывай. То есть, нечего и носиться со всякой ерундой. Пролетарию – чистить сараи и мести трамвайные пути, Преображенским – оперировать, в Большом театре – играть музыку. И все будет в порядке – «никаких разрух».

Остаётся трижды, со всего размаху, перекреститься, радуясь, что наша страна лишилась мудрого водительства таких гуманистов на долгие годы с 1917 по 1991 гг. Всё-таки у нас были эти 74 года – грех жаловаться.